投稿日:2022.8.28

開咬の方必見!!

こんにちは。

渋谷矯正歯科です!

開咬(かいこう)と聞いて何か分かる方は、歯医者さんなどで言われた事があるか、

歯の知識がしっかり備わっているかの2択かと思われます。

日常生活であまり耳にする事がない単語かな?と思いますが、

今回は不正咬合(噛み合わせが悪い歯並び)の一種である開咬について説明していきます。

目次

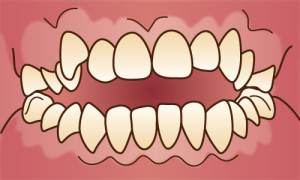

開咬(かいこう)とは?

噛んだ際に前歯の上下が当たらず、奥歯だけ噛めている状態が開咬です。

歯科業界では【オープンバイト】と呼ばれる事もあります。

噛む際に前歯が開いている状態なので、奥歯でしか物は噛めません。

そのため噛み合わせが悪い(不正咬合)となります。

開咬は不正咬合の中でも将来的に歯がなくなる確率が高く、

特に奥歯ばかりに負担がかかるので奥歯が割れてしまったり欠けたりして虫歯になって

最悪失う羽目にもなります。

開咬になる原因は?

①子どもの頃の指しゃぶり

小さい子どもが指しゃぶりをしている光景などよく見ますが、

長期間し続けると歯並びに影響を及ぼします。

指しゃぶりを長期間し続ける事によって、顎の形が変わります。

通常であれば、生後から12歳ぐらいまでに、前後に広がり半円形に顎は成長していきます。

ですが、このの成長している段階に指しゃぶり(上顎をおし、指を吸って両頬から圧をかける)すると、顎がU型になります。

そうなる事で上顎が上方に変わってきます。

また同様に歯が伸びきれない環境にもなるので、隙間ができやすくなってしまいます。

②舌癖(ぜつへき)

舌癖とは字のまま舌の癖です。

開咬に多いのが、飲み込む時や喋る時舌が上下の歯に押し当たっている状態が多いです。

舌癖に関しては、治すのは自力になります。

というのも、舌は筋肉の塊です。

体と一緒で筋肉を使わず衰えてきたら脂肪に変わります。

それと一緒で舌も鍛えるとスマートな舌になります。

逆に鍛えないと肥大化し歯並びにもとても悪影響になります。

舌癖を治す方法は【MFTトレーニング】を行います!

また日常的には舌を正しい位置に置いておく事などが必要で意識はしやすいと思います。

毎日の継続が大切なので今からでも開咬を悪化させない為にもやってみましょう!

③遺伝なもの

遺伝等で骨格的に問題があり、下あごの成長方向が悪い方です。

この場合は外科手術を併用して治療をおこなう外科的矯正治療が必要になることもあります。

当院では外科矯正も行っているので、必要であればそちらの矯正方法を提案する事もございます。

開咬のデメリットは?

開咬は早い段階で治すのが良いと言われています。

冒頭でもお伝えしましたが、かなり奥歯への負担がかかってしまうので、

子どもの時期に治すのがベストです。

そのまま放っておくとどうなるのか?を今から説明していきます。

①面長になる

口元周辺の筋機能が緩むので、気が付けば口元が開いていたりします。

口元の筋肉が緩むと唇や舌で歯を整えることができなくなり、

歯並びを悪くさせるプラス面長になったような漢字になります。

口元の筋肉はかなり重要でほうれい線とかも生み出しやすいので、

口元の筋トレも一緒にやっておくとベストです!

②虫歯や歯周病のリスクが高くなる

口元の筋肉が緩むとお伝えした時に、口元が気づけば開いている事があると言いました。

口元が開いてるということは、口で呼吸をしていることになるので、口の中が乾燥してしまいます。

口の中は、唾液で溢れているのが重要で、唾液は殺菌作用があります。

口の中が乾燥すると虫歯の菌をやっつけてくれる味方の唾液が乾ききってしまうため、

虫歯や歯周病になるリスクが高くなると言われています。

そのため、虫歯や歯周病だけではなく、ウイルスに対しても口呼吸をしていると、

どんどん体内にダイレクトに入ってきてしまう為、病気になりやすかったりもします。

③食事がしづらい

前歯で物が噛めないので、何かを噛み切ろうとしてもできません。

私も実際開咬で、からあげを噛み切る事や、海苔とかに関してはもうFAXみたいにそのまま出てきてしまいます((+_+))

その為噛み切らないといけない食べ物などは人前で食べるのが恥ずかしくなります(◞‸◟)

また消化にもよくなくて、全体でしっかり噛むことによって消化をしやすくできますが、

噛み切れていないまま胃腸へ食べ物が運ばれていくと、胃腸の負担も大きくなります。

奥歯の負担プラス胃腸への負担も大きくなるので、体への影響までも及ばせてきます。

④滑舌の問題

前歯が噛みきれていない分、空気がそこから抜けてしまいます。

ですので、主にサ行が発音しにくい場合もあります。

開咬の治し方

開咬は放って置いても治らないですし、自力で治せるものでもないです。

ではどのように治していくのがいいのかご説明していきます。

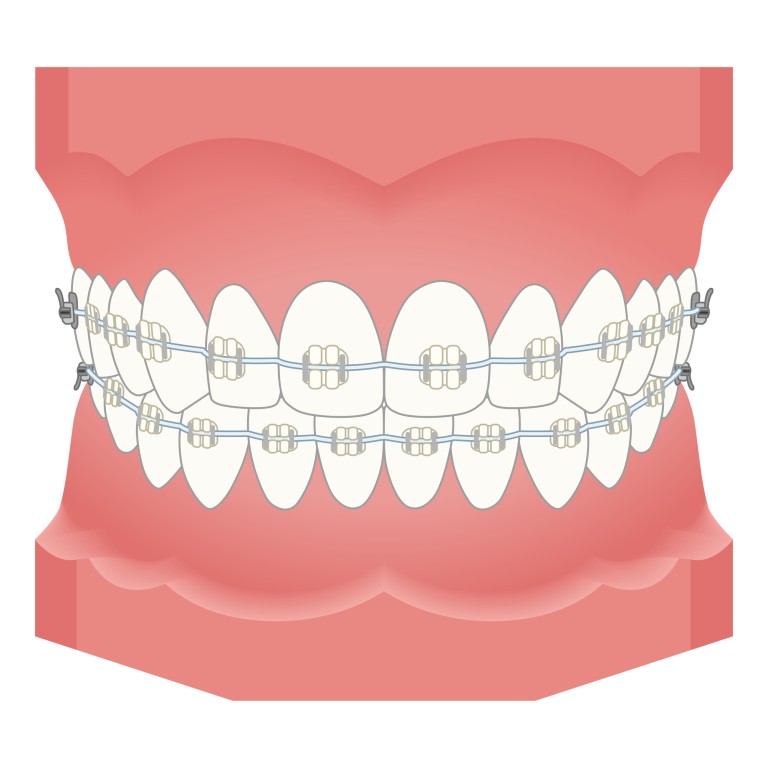

歯列矯正

歯列矯正のなかでも矯正方法がいくつかあります。

開咬だからと言ってこの矯正方法がいいですよというのはありませんが、

検査を受けてみて先生からの説明を受け考えてみてください!

開咬の方で多い治療方法は表側矯正(ワイヤー矯正)で、

理由としてはアンカースクリューやボタンなどの装置を着けなくて済む事が多いからです。

開咬はゴムかけが必ずと言って良いほど必要になります。

そうなると裏側矯正(ワイヤー矯正)をすると、必ずとボタンをつけることになります。

開咬は前歯をしっかり閉じさせる事がメインにはなるので、

前側にボタンをつけないといけないため、それだったら最初から表側矯正でご検討される方が多い感じです。

また開咬が重度の場合は、アンカースクリュー(※)といった

歯科矯正用のネジを歯茎や顎の骨に埋め込む可能性もあります。

そちらの治療内容も検査後に一緒にご説明させていただきます!

※「アンカースクリューについてはこちら>>

当医院の治療内容はこちらからご確認いただけます☆

こちらもぜひ参考にしてみてください(^^)

また、矯正方法に迷われましたら、無料カウンセリングでご相談ください!

筋機能トレーニング【MFTトレーニング】

開咬の原因となる舌癖(ぜつへき)の時にお伝えさせていただきましたが、

舌のトレーニングは必ず重要になります。

このトレーニングをちゃんとするのとしないのとでは、治療期間にもかなり大きく影響してきます。

また舌癖が治っていないと、矯正が終わってからでも歯並びを再び悪くさせてしまう「後戻り」のリスクも高くなります。

当院では矯正治療中にMFTトレーニングも一緒にお伝えさせて頂きますので、

詳しくは担当医に聞いてください( ◠‿◠ )

骨格的に問題がある場合は外科矯正

歯科矯正だけでは治せれない骨格の方もいらっしゃいます。

「顎変形症」と呼ばれるんですが、保険適用でできる場合もあります。

保険適用でできない場合も、少し費用面では変わってきますが受ける事ができます。

一度大学病院などの歯科医院を受診することをおすすめします。

外科矯正になると、歯科矯正とは期間も金額も違うのでしっかりと歯科医師の話を聞くことをおすすめします。

歯科医院はたくさんありますので、信用できると思ったところに頼むようにしましょう。

まとめ

私自身が開咬でずっと悩んでいたので、今回は実体験も踏まえご説明させていただきました。

放置していても全く良い事はないので、出来る限り早めに治す事が重要になってきます。

奥歯の負担が何よりも大きいので、若くても奥歯を失う可能性もゼロではありません。

ご自身の歯をしっかり守る為にも、早いうちに治療をするに越した事はありません。

またご自身で頑張らないといけないこともあります。

特にMFTトレーニングとゴムかけはサボってしまうとだいぶ治療期間も変わりますし、

治療が終わってからも後戻りしやすいということもありますので、頑張りが求められる事も多いです。

ただ開咬が治ると本当に食事も楽しめて、人前でもハンバーガーなども気にせず頬張れちゃいます!

食事も楽しめて、体にも歯にも良い影響を及ばさないなんてとても幸せじゃないですか!!!

開咬でお悩みの方はまずは当院の無料カウンセリングにお越しください!

どんなお悩みでもお伺いします(^^♪

無料カウンセリングのweb予約はこちらから>>

スタッフのひとこと

私事ですが、上唇の前歯が当たる部分に口内炎ができて

表側の矯正装置にあたって痛いので、初めて矯正用のワックスを使ってみたら

とても楽になって感動しました!°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

上の画像のように丸めたワックスを痛いところに貼り付けるだけで

装置による物理的な痛みは軽減することができます♬

当院に通院していただいている患者様には、

追加のワックスを無料でお渡ししているのでお気軽にお申し出くださいませ!

そしてまたまた私事ですが・・

今年の6月から渋谷矯正歯科のX(旧Twitter)担当になりました~!

いまのところ出勤日は必ずツイートしています!(^_-)-☆

フォロワー数0でしたが、もう少しで100人っっ!

このブログが投稿されている日に100人達成していてくれたら嬉しいな~・・

フォローを断られてしまうことも、フォローをはずされてしまうこともありますが

「(タイムラインに)歯がながれてきますよw」「すごいですね」「頑張ってください」などの

有り難いお言葉をいただくことも沢山あり、とっても励まされています。

今後も地道にがんばりますのでまだフォローをしていない方は是非お願いしますっ!

【渋谷矯正歯科Xアカウント】@shibuyakyousei8

関連ページ

治療ガイド

治療ガイド